| Denis JACOPINI répond à la revue Atlantico.

En dix ans, 83 arrestations ont été menées dans le cadre des dispositions de la loi Hadopi. Cela paraît bien peu. Cette loi est-elle inefficace ? Faut-il la supprimer, l’améliorer ?

Denis Jacopini : Au niveau européen, il y eut d’abord en 1996 un premier traité sur le droit d’auteur issu de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui prit la mesure des risques consécutifs à l’avènement de l’Internet en Europe qui laissait tout à coup apparaître une grande simplicité de communication et d’échange d’informations au niveau mondial. Puis rapidement des réflexions se sont engagées sur une harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et du droit voisin jusqu’à l’élaboration d’une directive européenne (Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information).

La transposition de cette directive en France a ensuite aboutit en 2006 à la loi dit Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information (DADVSI).

Cependant, cette loi ayant une application limitée aux mesures techniques de protection, au moins sur les supports physique, et n’apportant toujours pas de sanction adaptée à l’essor des pratiques de téléchargement de pair à pair ni à l’obligation de sécurisation des accès à Internet, la ministre de la Culture et de la Communication lance en 2007 une mission sur la lutte contre le téléchargement illicite et le développement des offres légales d’œuvres musicales, audiovisuelles et cinématographiques.

Les pouvoirs publics s’engagent ainsi à soumettre au Parlement un mécanisme d’avertissement préalable et de sanction visant à dissuader les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle sur les réseaux numériques résultant de formes de partage non autorisées.

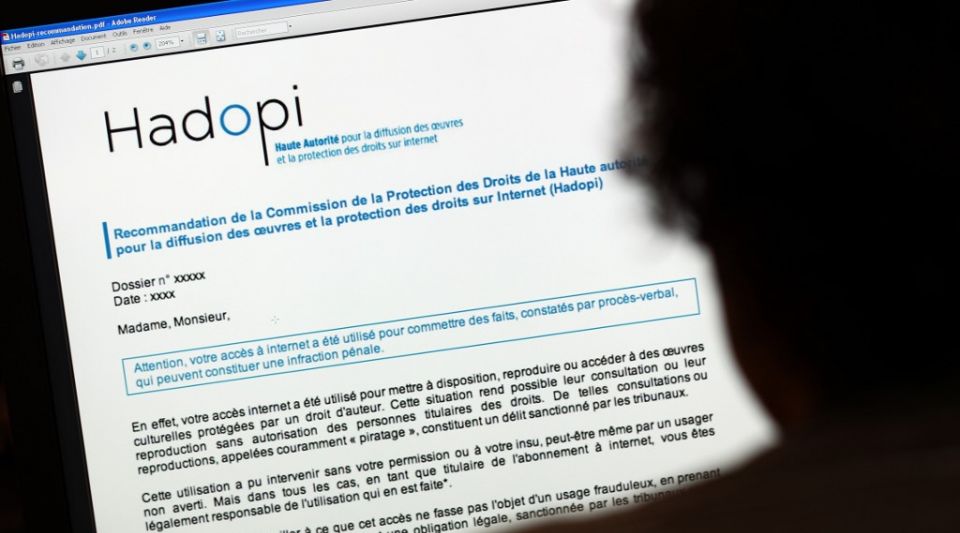

Reposant sur le principe de la responsabilité de l’abonné dont l’accès à Internet aurait été insuffisamment sécurisé, cette procédure de réponse graduée devait être mise en œuvre par l’intermédiaire d’une autorité publique dédiée. Consécutivement à la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet est créé une autorité administrative chargée de prononcer directement des sanctions à l’encontre des abonnés pouvant aller jusqu’à la suspension de l’accès à Internet : La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (la HADOPI).

Les pouvoirs de sanction de cette haute autorité étant contestés et censurés par le Conseil consitutionnel, la loi n° 20091311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet, dite « Hadopi 2 » est votée et ne confie plus de pouvoir de sanction à la Haute Autorité.

Ces sanctions sont désormais confiées au juge judiciaire, au titre de la contravention de négligence caractérisée instituée par le décret n° 2010-695 du 25 juin 2010.

Hadopi reste toutefois chargée d’envoyer aux abonnés à Internet concernés des avertissements. Les abonnés avertis dont l’accès continuerait néanmoins à être utilisé à plusieurs reprises pour commettre des actes de contrefaçon peuvent être condamnés par le juge pénal à des amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 € ainsi qu’à la suspension de leur accès à Internet.

Basée sur des sanction adaptées à l’essor des pratiques de téléchargement de pair à pair et sur l’obligation de sécuriser son accès à Internet, cette loi de 2009 a bien besoin d’être remise à jour.

Certes, au vu des centaines de milliers de courriers d’avertissement encore envoyés ces derniers mois en raison de téléchargements illégaux, le peer to peer (échange de fichiers d’ordinateurs à ordinateurs) est toujours utilisé.

Cependant, depuis 10 ans, les techniques d’accès aux contenus illégaux ont bien changé. S’est développé le téléchargement direct de films ou de musiques sur des serveurs sécurisés à partir d’annuaires spécialisés mais aussi des outils permettant le camouflage des ordinateurs des fraudeurs.

La technologie ayant évolué et la loi initiale étant adaptée aux technologies d’il y a 10 ans et se retrouvant en difficulté pour sanctionner les consommateurs illégaux, sans aucun doute la loi doit s’adapter à ces changements, anticiper les prochains et ainsi doit sans aucun doute être mise à jour.

8 personnes sur 10 changeraient de comportement après avoir reçu un avertissement Hadopi. Pour autant, ces comportements consistent parfois à une surenchère ?

Denis Jacopini : Si la loi avait un objectif répressif force est de constater que c’est bel et bien raté. Aucune autre loi n’a averti plus d’un million de contrevenants pour seulement aboutir à quelques dizaines de sanctions. Cependant, des faits confirmés par les retours de mon auditoire lors d’animations de conférences ou de formations en cybercriminalité m’indiquent que les courriers reçus ont bel et bien eu un effet au sein des foyers. Les avertissements ont eu dans la majorité des cas un effet dissuasif.

Entre ceux qui, par la peur du gendarme ont sommé les membres de leur foyer de stopper les actes illégaux par peur des risques encourus et ceux qui ont fait mine d’arrêter mais on contourné le problème, rares étaient ceux qui ne tenaient pas compte des avertissements.

Parmi ceux qui arrêtent de télécharger, il y a d’abord ceux qui, séduits par les offres florissantes, optent pour le streaming légal (Netflix, OCS..). La simplicité d’utilisation en ligne ou en mode déconnecté a plu à tous ceux qui n’ont pas envie ou le temps de s’embêter à chercher des solutions pour contourner les règles.

Il y a ensuite tous ceux qui ont choisi de continuer le téléchargement illégal mais sur leur lieu de travail. Dans ce cas, le problème est simplement déplacé. L’abonné à Internet étant responsable des usages faits de sa connexion (art L335-12 CPI), le malfrat responsabilise pénalement son parton au risque de se retrouver licencié. Ceci a surtout eu pour effet une prise en compte de ce nouveau risque par les chefs d’entreprises qui se sont empressés de mettre en place des outils de filtrage, de contrôle ou des chartes informatique au sein de leurs établissements.

Enfin, il y a ceux qui n’ont pas souhaité arrêter l’accès à des informations illégales mais ont mis en place des moyens, stratégies ou techniques nouvelles pour cela. On retrouve dans cette dernière catégorie tous ceux qui consultent impunément en streaming en partant du principe que si c’est sur Internet en libre service, c’est que soit c’est légal, soit si c’est illégal c’est au site mettant à disposition le contenu illicite d’en supporter les frais.

On retrouve aussi dans cette catégorie tous ceux qui utilisent des techniques de camouflage en utilisant un VPN (Virtual Private Network).

La loi Hadopi a toutefois le mérite d’informer les usagers des risques qu’ils encourent. Cela ne décourage pas les plus insistants. Mais le faible nombre d’arrestations doit-il être imputé à la loi elle-même ou à la nature de la fraude (Internet difficilement contrôlable) ? Quelles ont été les pistes pour renforcer le contrôle et que faudrait-il faire selon vous ?

Denis Jacopini : Le faible nombre d’arrestations qui apparaît aujourd’hui sous le feu des projecteurs ne signifie pas que n’est fait par les autorités. Même si la loi Hadopi s’adapte à l’évolution des techniques utilisées par les fraudeurs, identifier ceux utilisant des techniques de camouflage est énergivore et pourrait coûter très cher à la collectivité. Ces dernières années, les efforts ont été concentrés sur la coupure des sites proposant des oeuvres contrefaites, sur la confiscation des serveurs et sur l’arrestation de leurs gestionnaires et complices. Et pour les consommateurs de ces sites ? Des avertissements en partie dissuasifs. De la même manière qu’il ne sera jamais possible éradiquer le marché noir dans le monde physique, rien ne pourra venir à bout du marché noir dans le monde numérique.

Pour renforcer le contrôle, la clé consisterait selon moi à rendre évolutive et automatisée la détection des contrevenants directement auprès des fournisseurs d’accès à Internet. Un coût que ces intermédiaires ne veulent actuellement pas supporter mais ce verrou sauté, la surveillance de nos téléchargements et de nos streamings sur des sites internationalement connus tout aussi illégaux suivis d’avertissements automatisés puis de sanctions tout aussi industrialisées risqueraient bien de mettre un sérieux coup de frein à ces pratiques. Et si la solution contre le fléau touchant l’industrie du disque et du film venait d’une diminution du prix des offres payantes redoutablement plus simples à utiliser sur les différents outils numériques et nomades des consommateurs ?

|